在《中华民族共同体概论》的课堂上,历史从来不是躺在典籍里的铅字,而是通过年轻一代的追问与思考,不断焕发出新生的文明密码。作为思政教师,我常在与学生的对话中触摸到历史的温热——当他们为历代王朝政治得失蹙眉,为边疆地区与中原王朝的交往史驻足时,那些具体而微的历史关切,正悄然编织着新一代的文化认同与中华民族共同体意识。我常被学生们眼中的光芒所触动。他们用真诚的追问与热烈的探讨,让那些写在典籍中的历史,渐渐有了生动的温度与现实的重量,更折射出新时代青年对国家统一、民族团结的深刻认知。

追问背后的文明认同

本周的课程进度到了辽宋夏金时期,在讲解两宋时期的政治架构时,智控高24班的陈金明满脸疑惑地举手提问:“老师,都说宋朝重文轻武,这到底是怎么回事?这种政策对当时的民族关系产生了怎样的影响?”问题一抛出,课堂瞬间热闹起来,大家各抒己见。有的同学认为重文轻武使得宋朝文化繁荣,诗词、书画、科技等领域硕果累累;也有同学指出,这一政策导致军事力量相对薄弱,在与北方游牧民族的对抗中处于劣势。看着他们热烈讨论的场景,我深感欣慰,这不仅是对单一历史现象的剖析,更是对不同民族、不同文化在特定时期碰撞融合的深度思考,生动诠释了中华民族多元一体格局中各民族交往交流交融的历史必然性。

在新能源高24班的课堂上,马博涛问我:“老师,燕云十六州为什么会成为中原与游牧民族争夺的焦点?” 这个问题背后,是对历史地理与文明交融的深度思考。我引导同学们从农耕文明与游牧文明的共生关系展开讨论,课堂上顿时热闹起来。课后,不少学生围着我继续探讨,他们眼中闪烁的,是对中华文明多元一体格局的探寻与认同。

跨越课堂的历史热忱

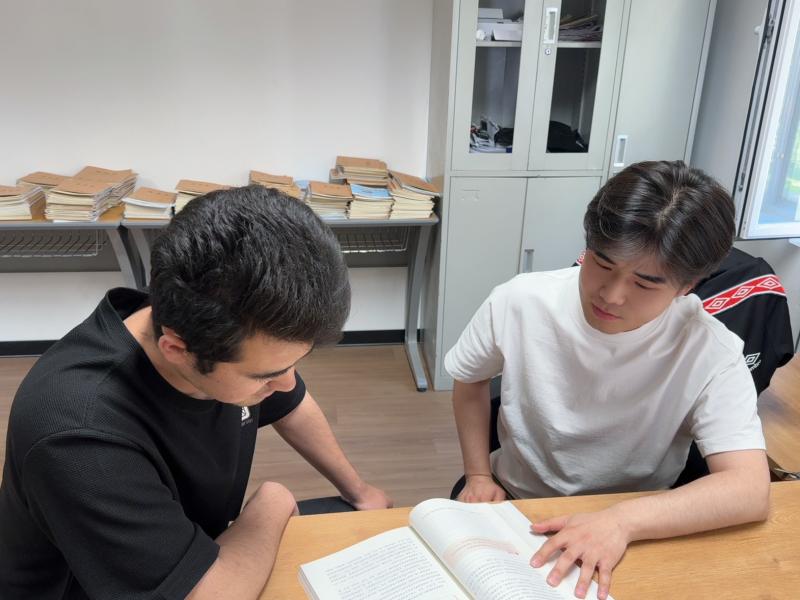

这些对历史的热爱,并未止步于课堂。课间,总能看到学生们围在一起讨论历史问题。有的小组会深入探讨某一历史事件对当代的启示,有的则会分享自己家乡的历史故事,在交流中感受不同地域、不同民族历史的魅力,在文化互鉴中厚植民族团结的情感基础。

新能源高24班的阿不力孜·司马义同学总是向我请教回鹘历史,让我看到了他对历史的敏锐感知与深刻理解。我深刻感受到,少数民族学生对本民族历史的热爱与对中华文明的认同紧密相连。各民族共同缔造了我们统一的多民族国家、共同培育了我们伟大的民族精神。他们在追溯自身民族历史的过程中,也在不断寻找与中华文明主脉的连接点,这正是铸牢中华民族共同体意识在青年群体中的生动体现。

历史认知中的责任担当

在与学生们的交流中,我更欣喜地看到,他们对历史的热爱正转化为一种责任担当。他们明白,了解历史不仅是为了知晓过去,更是为了更好地把握现在、创造未来,将个人成长与中华民族伟大复兴的中国梦紧密结合。作为一名思政教师,看着学生们在历史学习中不断成长,我深感欣慰。他们对“重文轻武”的疑惑,对燕云十六州的追问,对回鹘历史的探寻,背后是对中华民族的深情热爱。他们在课堂内外的讨论与行动,彰显着新时代青年对国家、对民族的责任担当。

历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。这些青年学生们,正在用自己的方式解读历史、拥抱历史。他们让我相信,对历史怀有温情与敬意的一代,必定能在传承中创造,在担当中前行。正如钱穆先生所说:“凡读史者,必当随附一种对其本国以往历史之温情与敬意。”愿这份温情与敬意,永远流淌在年轻一代的血脉中,成为他们迈向未来的强大动力。

图文:孙宇