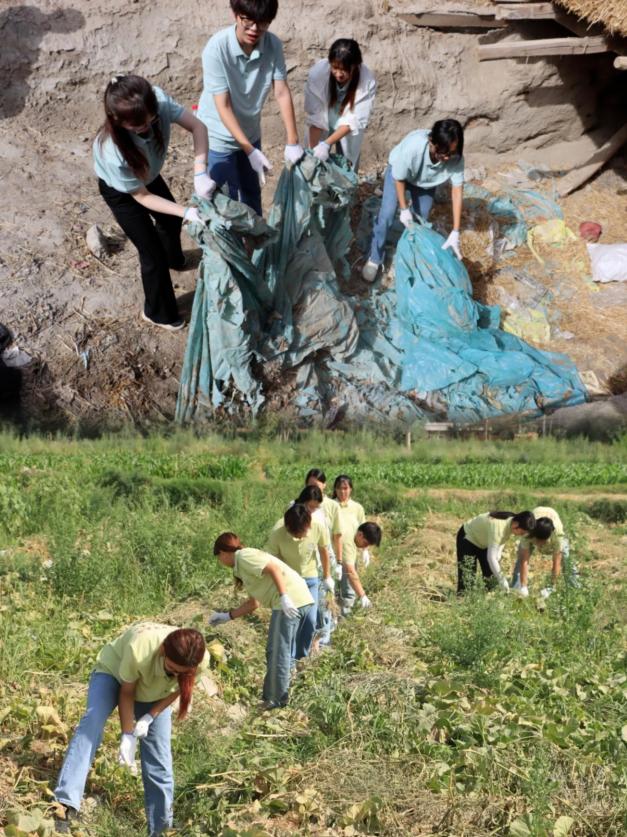

习近平总书记强调:“铸牢中华民族共同体意识,就是要引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。”这为新时代党的民族工作指明了方向,也对思政教育提出了新的要求。石河子工程职业技术学院思想政治教育工作部积极响应,致力于探索创新思政教育模式,常态化开展行走的思政课系列活动。连续两年暑假期间,选派5名思政教师联合学院团委,带领学生分两次前往布拉克苏乡吐尔恰巴格村,开展以“铸牢中华民族共同体意识”为主线的社会实践活动。

从“丈量土地”到“触摸心跳”:两次实践中的认知蜕变

初次踏入南疆这片热土时,思政教师们带着任务清单出发,眼里只有活动流程、服务人次、调研数据等硬指标“丈量土地”,虽完成了既定任务,却未真正走进村民的生活。今年再访,我们的目光从“指标”转向“人心”,走访时看见村民们热情的欢迎、离开时攥着我们的手不肯松开的说“再见”,才读懂数字背后的温度在不舍中重现。在同唱一首歌、同跳一支舞、共做一顿饭的时光里,乡亲们的笑容让我们突然明白:铸牢中华民族共同体意识,从不是抽象概念,而是脚下泥土的温度、心手相牵的力量。

从“单向输出”到“双向滋养”:实践中的理念革新

从“完成任务”到“看见需求”。首访时,我们带着精心编排的思政情景剧和活动方案,把“完成任务”当作终点。展演时有人中途离场,当时只觉得是村民配合度不高。此次跟着驻村工作队入户才发现:农忙时节的村民,更需要“作物增产、牛羊防疫、瓜果丰登” 的实用技术。原来不是他们不积极,而是我们的供给没对接上刚需——这让我们懂得,“服务”的前提是“读懂需求”。

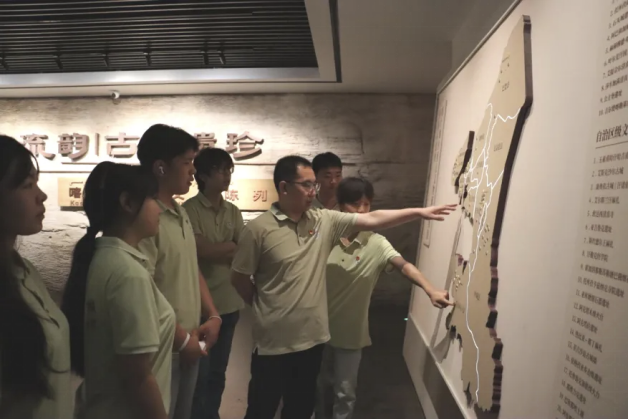

从“理论宣讲”到“以变育人”。第一次实践时,我们站在讲台上传授民族团结理论,总觉内容空泛。此次调研却被眼前的变化震撼:土坯房换成安居房,旧村委会里灯光昏暗的会议室变成窗明几净的党建活动室,新时代文明实践站也换上了“新装”——这些看得见的变化,正是最鲜活的“铸牢”教材。

从“活动结束”到“情感延续”。初离时,盘点完活动各项事宜,心里满是任务收官的轻松。这次告别却多了许多牵挂:思政老师们加了返乡大学生的微信,答应帮他对接企业招聘信息;记下了村里孩子的梦想,悄悄在笔记本上标注“下次带科普绘本”等,这时才懂,“铸牢中华民族共同体意识”不仅是报告里的话,更是手机里保存的村民联系方式,是学生们许下的 “毕业要投身南疆建设”的坚定诺言。

从“实践感悟”到“思政育人”:教育者的初心觉醒

两次实践像剥洋葱般层层深入:第一次看到乡村的模样,第二次读懂乡村的灵魂。作为参与实践的思政教师们,在喀什6个村落的走访中,不仅触摸到少数民族文化的魅力,更见证了“各民族像石榴籽一样紧紧相拥”的生动场景——有汉族种植能手帮维吾尔族老乡送来技术,有维吾尔族大妈给驻村队员送馕,这些日常互动让“中华民族共同体”从概念变成了可感可触的生活。这段经历也让我们深刻认识到:思政教育的田野里,最动人的不是“我们做了什么”,而是 “我们与这片土地成了共同体”。村民的笑脸、村庄的变迁、青年的约定,都成了刻在心里的教育密码,时刻提醒着我们教育的初心。

从“田间地头”到“课堂讲台”:实践成果的育人转化

回到学院后,我们要将这些经历转化为教学资源:把村民互助的故事编成思政情景剧,让学生在角色扮演中体会“共居共乐”;用乡村基层阵地前后对比图设计讨论课,引导思考 “变迁背后的力量”;邀请驻村队员进校分享,让“远方的故事”走进课堂。未来,思想政治教育工作部也将持续深化与南疆乡村的联系,定期组织师生回访;收集“乡村需求清单”与“教学素材库”,让课堂始终与基层脉搏同频共振;鼓励参与实践的教师牵头成立“铸牢中华民族共同体意识”教研小组,把田野里的感悟转化为教学创新。

铸牢中华民族共同体意识,是实现民族复兴的必然要求。作为思政教师们,我们将始终牢记:讲台连着地头,课堂映着民心。我们会带着吐尔恰巴格村的泥土芬芳,把“石榴籽”的情谊种进学生心田,让“四个与共”的理念成为青年的行动自觉——这,便是“行走的思政课”最珍贵的意义所在,也是我们思政教育工作者肩负的神圣使命。

图文:杨子嶓、李虎